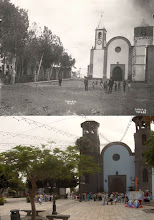

LAS SALINAS DE LA GARITA (AÑO 1962)

En la imagen se aprecian los tajos y los tanques de las salinas. A la izquierda el almacén y la casa del salinero. A la derecha la "Reina Mora", zona acantilada con fuertes corrientes. En épocas de mar intenso, las olas alcanzaban sin dificultad la zona de los tajos de la salina.

La ignorancia de nuestros gobernantes y los beneficios en cuentas corrientes, han destruido un bien de interés cultural, de gran valor etnográfico.

IMAGEN DE LA URBANIZACIÓN DE LAS SALINAS (AÑO DE 1977)

SALINAS EN GRAN CANARIA

Las salinas sobre roca constituyen lo que podemos considerar como un endemismo etnográfico, debido a las particularidades de su modelo constructivo y de su proceso. Las salinas de este tipo están situadas en las inmediaciones del pago del Puertillo, en la costa del municipio de Arucas. Hasta los años sesenta existieron en esta costa siete pequeños ingenios.

Estas salinas tienen su asiento directamente sobre la roca en la que se construyen pequeños charcos con cordones de piedra y barro, adaptándose a la topografía preexistente y que han conformado un paisaje cultural de gran riqueza plástica.

En el proceso de obtención de la sal, la tracción humana es la protagonista, ya que el agua se transportaba a hombros desde la primera línea del mar, hasta los cristalizadores o maretas. La comercialización del producto se hacía en la comarca Norte en la que el salinero repartía la sal a hombros o con animales de carga.

De estas salinas tan sólo conservamos un ejemplo conocido como Salinas del Bufadero, en el kilómetro 9 de la carretera general del Norte. Junto a las salinas se conserva el antiguo almacén que fue mancomunado por los salineros que trabajaban en esta franja costera.

Las salinas sobre barro ocupan un área más amplia a lo largo de todo el litoral sureste de la Isla. En la costa Este, la más septentrional estaba situada en el Confital, debajo del barrio actual de las Coloradas. La más meridional se localizaba en el pago de Juncalillo del Sur, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. En los años sesenta llegaron a funcionar en Gran Canaria unas veintiséis salinas sobre barro, si bien este número cambió a lo largo de los años con la parcelación de algunas unidades y el abandono de otras.

Los antecedentes constructivos de estas salinas responden al modelo mediterráneo que llega a Canarias en el siglo XVI, sufriendo a lo largo del tiempo adaptaciones a las particularidades de la costa y socioeconomía insular. Su característica constructiva más destacada es la de estar asentadas sobre un soporte artificial de barro apisonado que da estanqueidad a los depósitos. Estas salinas presentan un sistema doble de concentrador (cocedero) y cristalizador (tajo).

El paisaje resultante de estas salinas es el de una superficie cuadriculada en primera línea del mar, y que cuenta además con infraestructuras complementarias como son los almacenes y casa del salinero.

El proceso general en ambas salinas está marcado por el ciclo estacional con dos épocas bien diferenciadas. La etapa productiva o de zafra que va desde abril o mayo hasta septiembre u octubre, con un período de máximo rendimiento en el ecuador del verano. Entre octubre y abril se produce un parón en la producción en el que el salinero se dedica a realizar labores de mantenimiento.

La producción de estas salinas y la demanda que empujó su desarrollo estaba orientada al abastecimiento de los barcos de pesca que faenaban en las aguas del Archipiélago y en la costa de África, para su utilización como conservante en las salazones de pescado. Además de este uso mayoritario, la sal también se destinó a la conservación de carnes, industria del cuero, consumo doméstico, etc.

En la actualidad, tan sólo quedan cinco salinas sobre barro de las cuales tres se mantienen en activo (Tenefé, Bocabarranco y Arinaga). El oficio de salinero se encuentra igualmente amenazado ante la falta de renovación, lo que pone en peligro la continuidad de esta actividad con varios siglos de presencia en la Isla.

Las salinas son además un ejemplo de unión entre el patrimonio cultural y el natural, ya que se conforman como una marisma artificial en la que tienen su hábitat una gran variedad de microorganismos y aves que encuentran en las salinas su espacio de nidificación o avituallamiento en sus desplazamientos migratorios.

Conocer y conservar este patrimonio salinero es acercarnos al respeto por nosotros y por nuestra historia. Una manera de contribuir a este fin es consumir la sal de nuestras salinas sabiendo que compramos un producto de calidad, al mismo tiempo que favorecemos la conservación de nuestro patrimonio histórico.

La demanda y el consumo de sal ha sido una constante a lo largo de la historia de la Humanidad. En las distintas latitudes del mundo, las comunidades locales han buscado diferentes formas para proveerse de este necesario recurso, unas veces a través del mercado y otras mediante el aprovisionamiento directo, en minas de sal, salinas marinas, manantiales salobres, etc.

En nuestras Islas, los antiguos canarios recurrían a los encharcamientos naturales que se producen a marea baja en determinados puntos del litoral, en los que cristaliza la sal a través de la exposición directa. Esta forma de aprovechamiento se ha mantenido vigente hasta nuestros días en islas como Lanzarote y Fuerteventura, donde algunas familias siguen recorriendo distintos tramos del litoral para la recolección de la sal.

Sin embargo el inicio de la industria de la sal en Gran Canaria arranca en el siglo XVI, con la instalación de las primeras salinas en la salida sur de la ciudad de Las Palmas, y será a lo largo del XVIII y XIX cuando se produzca el auténtico despegue de la actividad.

La mayor concentración de salinas se va a situar en el entorno del núcleo del Castillo del Romeral, cuya Casa Fuerte fue construida para defensa de esta industria y promovida por los sectores de la terratenencia local. En Gran Canaria se van a conformar dos tiposs de salinas: salinas sobre roca y salinas sobre barro.

SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO CABILDO DE GRAN CANARIA